2021.09.13

特集

同一労働同一賃金を巡る最高裁判決④ ~日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件~

2020年10月、正規社員と有期契約非正規社員との間の労働条件格差について、旧労働契約法20条(以下「旧20条」という。)を巡る5事件(メトロコマース事件、大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便(東京、大阪、佐賀)事件(東京、大阪、佐賀))の最高裁判決が相次いで出されました。これらは同一労働同一賃金の実現を目的とする「パートタイム・有期雇用労働法」の企業対応に大きな影響を与えるものです。

今回は、日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件(2020年10月15日)の判決の概要および判断のポイント、実務上の留意点等を横断的に見ていきたいと思います。

なお、旧20条における最高裁判の判断枠組みについては、「同一労働同一賃金を巡る最高裁判決①~旧労働契約法20条の解釈と判決における一般的な判断枠組み~」をご覧ください。

コラム: 同一労働同一賃金を巡る最高裁判決①~旧労働契約法20条の解釈と判決における一般的な判断枠組み~

1.事件の概要

日本郵便事件3件は、東京、大阪、佐賀の各地において、それぞれ別の紛争として2017年6月から2018年2月の間に提訴されました。

日本郵便株式会社には、無期労働契約を締結する正社員と、有期労働契約を締結する期間雇用社員がおり、期間雇用社員は月給制契約社員や時給制契約社員を含む5つの雇用形態に区分されています。本件で原告となったのは、東京では時給制契約社員3名、大阪では時給制契約社員7名(うち1名はすでに退職)および月給制契約社員1名、佐賀では時給制契約社員1名(すでに退職)で、いずれも郵便局の郵便外務業務(配達等の事務)または郵便内務業務(窓口業務、区分け作業等の事務)に従事する期間雇用社員で、ほとんどの原告は有期労働契約の反復更新により、勤続期間が10年以上にわたっていました。

原告らは、正社員と同一の業務に従事していながら、各労働条件に相違があることは旧労働契約法20条(以下「旧20条」という。」)に違反し、また同条施行前は同一労働同一賃金の原則に反するもので公序良俗に違反するとして、正社員の諸手当との差額の支払いや不法行為による損害賠償の支払いを求めました。

本事件で争われた労働条件の相違は下記のとおりです。

<正社員と期間雇用社員の労働条件の相違および各事件における争点>

※旧労働契約法20条違反をめぐるもの以外の争点は省略

※○は各事件において争点となった労働条件

2.比較対象となる正社員との職務内容、配置の変更範囲等の相違

日本郵便株式会社では、2014年に人事制度の変更が行われたため、本事件において比較対象とすべき正社員は、2014年3月31日以前については旧制度下で郵便局における郵便の業務を担当していた「旧一般職」、2014年4月1日以降については新人事制度下で同業務を担当する「新一般職」とされました。

最高裁は、正社員と期間雇用社員について、旧一般職および新一般職の一部は、幅広い業務に従事し昇任や昇格により役割や職責が大きく変動するのに対し、時給制契約社員等は特定の業務のみに従事し昇任や昇格は予定されていないこと、時給制契約社員等の人事評価は正社員と異なり、組織全体に対する貢献によって業績が評価されることはないことなどから、両者の職務内容には相応の相違があるとしました。

また、正社員の旧一般職には配転が予定されているものの、新一般職には転居を伴わない範囲において人事異動が命ぜられる可能性があるにとどまるとしつつも、時給制契約社員等は職場および職務内容を限定して採用されており、郵便局を移る場合には個別の同意に基づき新たな雇用契約を締結し直すことから、職務の内容および配置の変更の範囲にも一定の相違があるとしました。

3.最高裁判所の判断とポイント

ここでは、各待遇ごとの最高裁判所の判断のポイントについて見ていきたいと思います。

(1)基本賃金・通勤費、夏季年末手当、早出勤務等手当、作業能率評価手当、外務業務手当、郵便外務・内務業務精通手当の判断

基本賃金・通勤費、夏季年末手当、早出勤務等手当、作業能率評価手当、外務業務手当、郵便外務・内務業務精通手当については、いずれも地裁および高裁においてその差異が不合理ではないとされ、判決が確定しています。

基本賃金および通勤手当については、月給制と時給制との違いに基づく相違のみであり、不合理な相違は存在しないとされました。夏季年末手当(賞与)は、労働の対価としての性格のみならず、功労報償的な性格や将来の労働への意欲向上としての性格を持つとしたうえで、長期雇用を前提とする正社員に対し賞与支給を厚くする目的が重視されています。

その他の手当は、制定経緯や支給基準によってその相違の理由が十分に説明できるものでした。

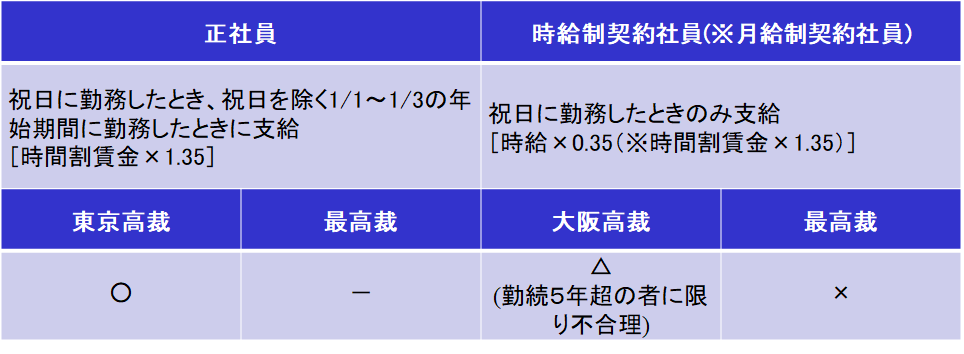

(2)祝日給

○:待遇格差は不合理ではない

×:待遇格差は不合理である

-:判断対象外(高裁判決確定)

※以下各表において同じ

祝日給の相違について、東京では「祝日に勤務をした際に支払われる賃金の率の差異」が争点であり、大阪ではそれに加え「正社員の祝日給は年始期間にも支払われるのに対し、期間雇用社員の祝日割増賃金は年始期間には支払われない」という点が争点となっていました。最高裁では、この年始期間の支払いの差異について不合理と判断されたため、東京と大阪では最終的に確定した判決が異なっています。

東京高裁における判断では、正社員について祝日勤務を割り振られる社員とそうでない社員が混在し、祝日に勤務した正社員に対しては、それに対する給与が月額給与に含まれる形で支給されるものの、当該祝日に実際には勤務していない正社員にも月額給与が減額されることなく支給されることとの公平を図る観点から祝日給が支給されているものであり、他方、時給制契約社員は実際に働いた時間数に応じて賃金が支払われ、祝日が常に勤務日として指定されるわけでもないため祝日に勤務していない時給制契約社員との公平を図る必要はないとされました。

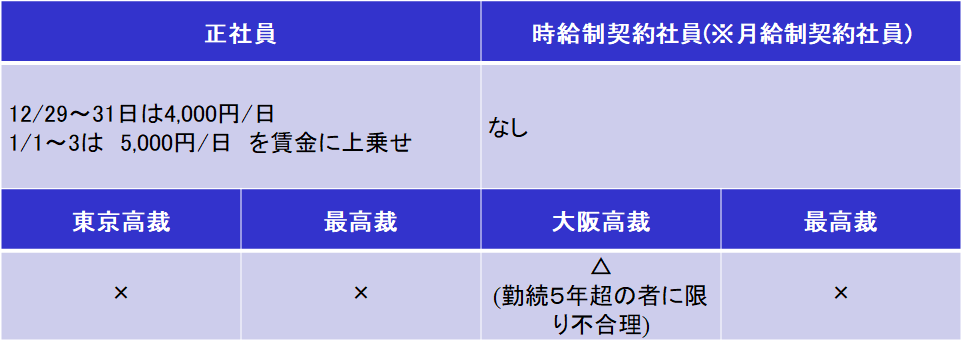

(3)年末年始勤務手当

最高裁では特殊勤務手当の趣旨・性質について、年末年始勤務手当は特殊勤務手当の一つであり、郵便局の最繁忙期で、多くの労働者が休日として過ごしている期間において業務に従事したことに対する対価であるとしました。また、正社員に対する年末年始勤務手当は、従事した業務の難易度や内容にかかわらず、勤務すること自体を支給要件としており、支給額も時期と時間に応じて全社員一律でした。このような性質や支給要件、支給額に照らせば、年末年始勤務手当は期間雇用社員にも支給すべきものであるとしました。

なお、大阪高裁では、期間雇用社員が短期雇用を前提としていることを理由に、相違は「直ちに不合理と認められるものには当たらない」としつつ、通算雇用期間が5年を超えれば、相違を設ける根拠は薄弱になるとしていましたが、この判断は覆されています。

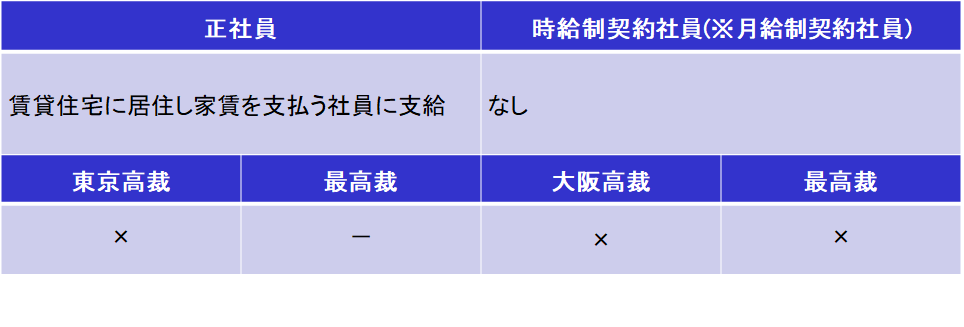

(4)住居手当

日本郵便の新人事制度においては、正社員のうち新一般職は、住居手当が支給されながら、転居を伴う配置転換等は予定されていませんでした。したがって、新一般職も時給制契約社員も、住宅に要する費用は同程度と見ることができるから、労働条件の相違は不合理であるとされました。

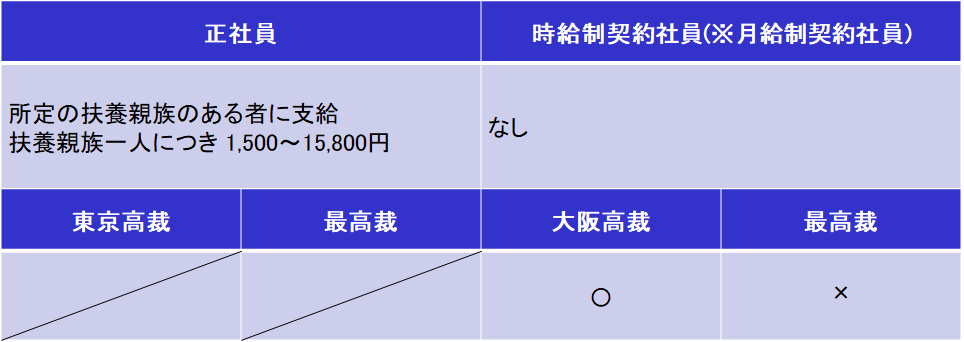

(5)扶養手当

大阪高裁は、扶養手当について「長期雇用を前提として基本給を補完する生活手当であるため、原則として短期雇用を前提とする契約社員に支給しないことは不合理ではない」と判断していましたが、最高裁はこれを否定し、扶養手当の相違は不合理であるとの判断を示しました。最高裁は、手当の趣旨は踏襲しつつも「契約社員についても、扶養親族があり、かつ相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば」扶養手当を支給すべきであるとし、原告の契約社員は「契約期間が6ヵ月以内または1年以内とされており、(中略)有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど、継続的な勤務が見込まれている」ため、期間雇用社員にも扶養手当を支給すべきとしています。

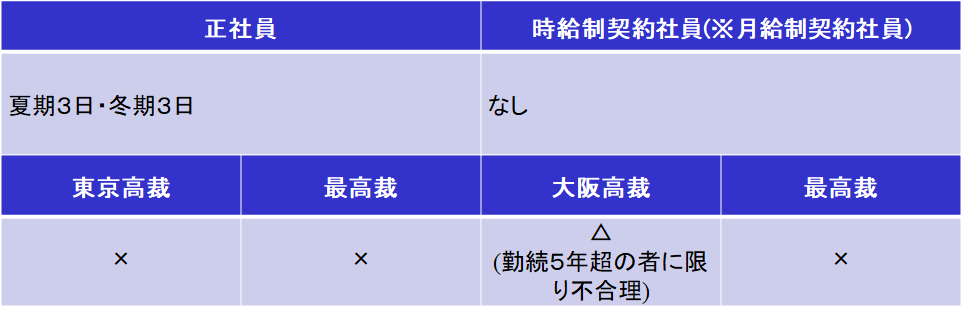

(6)夏季休暇・冬期休暇

夏季、冬季休暇については、高裁、最高裁のいずれにおいても、お盆と年末年始を中核とする一定期間のいわば国民的意識や慣習が背景にある休暇であり、これを正社員に対して付与していながら、時給制契約社員に対してまったく付与しないことは合理的な理由があるということはできないという地裁の判断を支持しています。

なお、大阪高裁は「長期雇用を前提とする正社員と短期雇用を前提とする期間雇用社員との間で異なる制度を採用すること自体は相応の合理性がある」とし、通算契約期間が5年を超える者との間の相違のみを不合理であるとしていましたが、一連の判決を通してみると、夏季冬期休暇については有期雇用者の通算契約期間にかかわらず付与すべきものと考えられます。ただし、所定労働日数や所定労働時間が短い者について、それに応じた日数を与えることとすることは問題ないものと解されます。

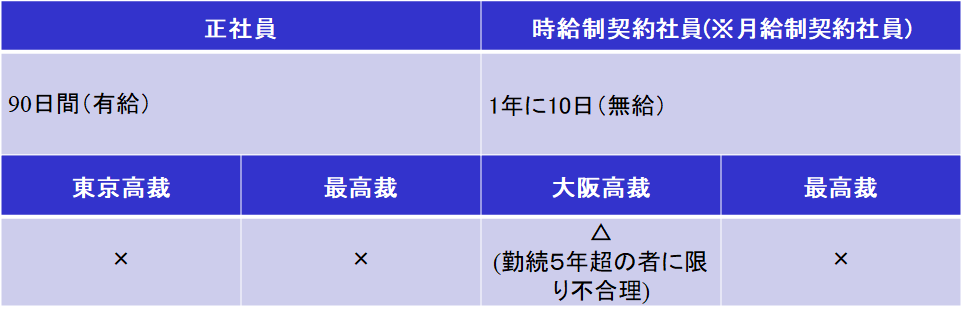

(7)病気休暇

有給の病気休暇の趣旨は、「長期勤続の期待からその生活保障を図り、継続的な雇用を確保するもの」としたうえで、東京事件における最高裁での結論は、有期雇用者についても「相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば」、制度趣旨が当てはまるとしました。本件契約社員は有期雇用契約が反復更新され、相当長期間に及んでいることから、「相応に継続的な勤務が見込まれているといえる」ため、「休暇の日数につき相違を設けることはともかく、有給とするか無給とするかにつき労働条件の相違があることは不合理」であるとされました。

このことから、契約社員であっても実際の勤務期間が長期にわたっている場合は、「長期勤続の期待と継続的な雇用の確保」という制度趣旨が当てはまると判断され、無給とすることは不合理と判断される可能性があると考えられます。また、大阪事件の高裁判決では、有給の病気休暇について勤続期間が5年を超える契約社員については付与すべきとし、最高裁が上告を不受理としたため判決が確定しています。

5.おわりに

日本郵便事件の最高裁判決は、扶養手当や有給の病気休暇など「長期継続勤務の期待と確保」を目的とした労働条件について、初めて最高裁が不合理であると判断した裁判例となりました。本事件の原告らは、有期雇用契約が反復更新され勤続期間が10年など相当長期にわたっていたために、「相応に継続的な勤務が見込まれる」と判断されたわけですが、このことは合理性を判断するうえで非常に重要な点といえます。

ヒューマンテック経営研究所

所長 藤原伸吾(特定社会保険労務士)